Pourquoi certaines conversations professionnelles dérapent-elles alors qu’elles étaient censées être constructives ? On pensait collaborer, et finalement, on s’agace, on se braque, on se ferme. Il y a ce décalage entre ce qui est dit… et ce qui se joue vraiment. Sous les mots échangés, des dynamiques plus profondes s’activent — souvent à notre insu.

C’est là que les États du Moi en analyse transactionnelle prennent tout leur sens. Ce modèle, utilisé lors de nos coaching individuel ou en coaching équipe nous donne une lecture fine des interactions. Il aide à comprendre nos réflexes relationnels, à ajuster notre posture et, surtout, à fluidifier les échanges sans s’y perdre.

Pour les RH comme pour les managers, c’est un vrai levier pour désamorcer les tensions avant qu’elles ne s’installent. Ou pour en sortir quand elles sont déjà là.

Les États du Moi en analyse transactionnelle : fondements du modèle

Ce n’est pas un outil récent ni théorique. L’analyse transactionnelle est née dans les années 50 sous l’impulsion d’Eric Berne, psychiatre canadien qui voulait rendre la psychologie plus accessible et opérationnelle. Il part d’un constat simple : nous agissons tous selon trois registres internes — appelés États du Moi — qui influencent nos réactions au quotidien.

Et ces trois modes ne sont pas des cases figées. Ils s’activent selon le contexte, parfois même dans la même conversation.

1. Le modèle Parent – Adulte – Enfant : bases des États du Moi

Voici les trois grands pôles à connaître :

Le Parent

c’est notre héritage éducatif. Il reprend les règles, injonctions ou attitudes que nous avons intégrées (souvent sans filtre) pendant l’enfance.

- Parent Nourricier : encourageant et protecteur. Un manager comme Philippe dira : « Je suis là pour vous aider » — ça rassure.

- côté positif : il soutient.

- côté négatif : il fait à la place des autres.

- Parent Normatif : celui qui impose ou juge. Sophie pourrait dire : « Vous devez respecter les délais » — ton sec inclus.

- côté positif : il fixe un cadre.

- côté négatif : il culpabilise.

L’Adulte

lui, traite l’information ici et maintenant. Il pose des questions claires, prend des décisions sur la base de faits — sans émotion parasite.

- Exemple typique : Marc dit calmement en réunion « Analysons ce qui a fonctionné sur cette campagne ».

- côté positif : il garde la tête froide.

- côté négatif : il peut paraître distant ou froid.

L’Enfant

incarne nos réactions émotionnelles précoces — mais aussi notre créativité et notre spontanéité.

- Enfant Libre : inventif et joyeux. Un collaborateur propose une idée originale avec enthousiasme en plein brief client.

- côté positif : il ose créer.

- côté négatif : il oublie l’autre dans l’équation.

- Enfant Adapté : soumis ou rebelle selon le contexte. Celui qui dit oui par peur de déplaire… ou celui qui conteste systématiquement.

- côté positif : il sait s’adapter quand c’est utile.

- côté négatif : il subit ou sabote sans le dire.

Dans une journée type, on passe souvent d’un état à l’autre sans même s’en rendre compte. Un manager peut démarrer une réunion en Adulte (objectif clair), basculer brièvement en Enfant (agacement face à un retard), puis finir en Parent Normatif (« Ce n’est pas acceptable »). Et ça change toute la dynamique de l’échange.

2. Transactions entre États du Moi : la clé des interactions

Chaque interaction repose sur ce qu’on appelle une “transaction” — autrement dit un échange entre deux États du Moi (chez deux personnes). Et toutes ne se valent pas :

- Transaction complémentaire (fluide) : Marc pose une question factuelle depuis son Adulte ; Philippe répond avec la même posture rationnelle. L’échange est clair, direct et efficace.

- Transaction croisée (tendue) : Marc reste factuel ; Sophie répond depuis son Enfant blessé ou son Parent critique (« Encore toi avec tes chiffres ! »). Là, ça coince.

Ce type de malentendu arrive souvent lors d’un feedback mal formulé ou d’une remarque perçue comme injuste. Identifier rapidement d’où chacun parle aide à calmer le jeu avant que ça monte trop vite.

Trois repères utiles au quotidien :

- Écouter le ton autant que les mots (un “merci” sec n’en est pas vraiment un).

- Observer le non-verbal (soupirs ? regards fuyants ? tensions visibles ?).

- Se demander intérieurement : “Quel est mon état du Moi là tout de suite ?” — rien que ça peut désamorcer bien des automatismes.

Les visages du Parent, de l’Adulte et de l’Enfant au quotidien

On pourrait croire qu’il suffit de “rester Adulte”. Mais dans la vraie vie professionnelle, chaque État a sa fonction… tant qu’il est dosé avec discernement.

1. Le Parent : entre transmission et normes restrictives

Le Parent Nourricier est précieux quand il soutient sincèrement — comme ce manager qui dit après une période intense : « Tu as beaucoup donné sur ce projet… souffle un peu ». Ça fait du bien.

Mais le Parent Normatif prend vite le dessus si l’on laisse filer (« Tu aurais pu mieux t’organiser »). Même si c’est vrai sur le fond… la forme peut bloquer tout échange derrière.

Un conseil simple mais souvent oublié ? Se demander si notre remarque construit… ou écrase.

2. L’Adulte : stabilité et prise de recul en milieu professionnel

L’Adulte devient essentiel quand la pression monte. C’est lui qui permet d’éviter l’escalade émotionnelle en réunion tendue ou face à un client difficile.

Il observe calmement (« Le projet est en retard »), propose sans accuser (« Quelles options avons-nous ? ») et garde le cap même si tout le monde autour panique un peu.

C’est aussi cet état-là qu’on cherche à activer quand on veut recadrer sans blesser ou prendre une décision difficile avec lucidité.

3. L’Enfant : vitalité, émotions… ou comportement réflexe

L’Enfant Libre donne du souffle aux projets. Dans une séance de brainstorming où quelqu’un lance une idée “hors cadre” mais brillante ? C’est lui qui parle.

Mais attention aux pièges :

- Trop d’Enfant Adapté = conformisme mou (« Je ne dis rien pour éviter les vagues… »).

- Trop d’Enfant Rebelle = opposition stérile (« C’est toujours pareil ici ! »).

Identifier ces dynamiques évite de corriger uniquement le comportement visible (exemple : “il râle encore”) au lieu d’aller chercher ce qui l’a déclenché intérieurement (“il se sent exclu”).

Quelques leviers simples :

- Activer son Adulte par des questions factuelles plutôt que des affirmations tranchées.

- Créer des espaces où l’Enfant Libre peut s’exprimer sans crainte (réunion créative bien cadrée).

- Surveiller son propre mode Parent pour ne pas étouffer inconsciemment l’autre avec ses normes rigides.

Appliquer les États du Moi au Management et aux relations RH

Utilisé finement, ce modèle devient un vrai GPS relationnel pour naviguer dans la complexité humaine au travail — réunions tendues comprises. C’est aussi une approche très utilisée dans notre formation gestion de conflits, où l’on apprend à repérer et désamorcer les transactions croisées en situation réelle.

1. Transactions en entreprise : sources de malentendus récurrents

Prenons Pierre qui lance pendant une réunion : « Ce projet est mal géré ». Dit depuis son Parent Normatif ? Il risque fort d’allumer un feu inutilement — sarcasmes immédiats chez certains collègues garantis…

Sophie réagit depuis son Enfant Rebelle (« Encore toi ! »), Philippe tente de recadrer… mais trop tard, chacun campe déjà sur sa position initiale.

Repérer ces croisements dès leur apparition permet au manager de repositionner calmement l’échange depuis son Adulte (« Qu’entends-tu exactement par “mal géré” ? ») et de remettre tout le monde sur un terrain neutre.

2. Utiliser les strokes pour nourrir les besoins relationnels

Les strokes sont ces petites marques de reconnaissance (verbales ou non) qui structurent nos relations professionnelles autant que personnelles :

- Conditionnels positifs : liés à une action précise (« Tu as super bien géré cette relance client »).

- Inconditionnels positifs : liés à la personne elle-même (« C’est toujours agréable de travailler avec toi »).

Distribués consciemment par le manager — même brièvement — ils renforcent la coopération… mais aussi la sécurité psychologique dans l’équipe.

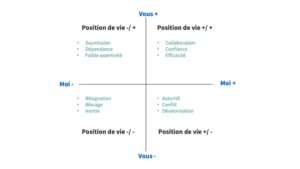

3. Les positions de vie : schéma inconscient et posture relationnelle

Autre grille issue de l’analyse transactionnelle : notre positionnement intérieur face aux autres, aussi appelé les positions de vie (lire l’article).

Certains collaborateurs agissent comme s’ils n’étaient “pas OK” face aux autres (« Je n’ai rien d’intéressant à dire », « Les autres savent mieux »). À long terme ? Risque d’effacement, voire démotivation silencieuse…

À l’inverse : certains managers imposent leur “je suis OK / tu n’es pas OK” comme mode par défaut — autoritarisme déguisé compris…

La seule posture constructive durablement ? “Je suis OK / tu es OK.” Pas naïve ni molle — simplement respectueuse et ouverte au dialogue réel entre adultes conscients de leurs limites comme de leurs forces respectives.

À garder en tête :

- Observer comment chacun interagit plutôt que juger trop vite

- Ramener régulièrement la conversation vers l’état Adulte

- Ne jamais oublier que cet outil sert à mieux piloter… pas à coller des étiquettes figées

Transformer ses schémas internes grâce aux États du Moi

Changer ses réflexes relationnels ne se décrète pas sur un post-it collé à son écran (« Rester calme »). Ça demande plus profond que ça…

1. Contractualisation et redécision : deux leviers puissants

Premier pas concret ? Nommer clairement ce qu’on veut changer (« Je veux arrêter de m’énerver dès qu’on me contredit »).

Puis aller chercher plus loin : quelle croyance ancienne me pousse encore là-dedans ? (« Si je ne me défends pas fort, je vais perdre »). Et décider différemment aujourd’hui depuis mon Adulte conscient (« J’ai le droit d’être ferme sans être agressif »).

Ce travail-là transforme durablement votre posture managériale autant que vos relations pro quotidiennes.

2. Choisir comment on investit ses relations

L’analyse transactionnelle distingue six façons concrètes “d’occuper” notre temps relationnel pro :

- Activité

- Rituel

- Passe-temps

- Jeux psychologiques

- Intimité

- Retrait

Mieux vaut miser sur l’activité partagée + des moments sincères d’intimité relationnelle (feedback honnête par exemple) plutôt que rester coincé dans des jeux répétitifs où chacun joue son rôle… mais personne ne dit jamais vraiment ce qu’il ressent ni n’attend vraiment quelque chose de neuf.

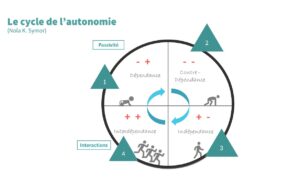

3. Viser l’autonomie : conscience, spontanéité, intimité

L’autonomie réelle repose sur trois piliers simples :

- Voir clair (conscience)

- Oser exprimer librement (spontanéité)

- Créer des liens authentiques (intimité)

Pas besoin d’être parfait ni zen H24 pour ça… juste présent à soi-même et cohérent dans ses intentions comme dans ses mots posés devant l’autre adulte face à soi.

Quelques appuis concrets :

- Se demander régulièrement : « Quel état m’anime ici maintenant ? »

- Installer des rituels simples favorisant les échanges vrais (débrief régulier hors pression)

- Valoriser autant la reconnaissance humaine… que la performance chiffrée

Parce qu’au fond — ces États du Moi ne sont pas juste un outil théorique ou réservé aux coachs pro… Ils nous invitent surtout à interagir avec plus de conscience dans nos environnements complexes — là où ça compte vraiment au quotidien.

👉 Pour aller plus loin sur les applications managériales de l’analyse transactionnelle, découvrez aussi :