Confier des responsabilités à un alternant, ce n’est pas simplement répartir la charge de travail : c’est poser la première pierre d’un parcours professionnel. Et pourtant, on l’a tous vu – entre celui à qui on confie tout trop vite, et celui que l’on cantonne à la photocopieuse, le juste milieu semble parfois inaccessible. Déléguer une tâche à un alternant exige de la nuance, une lecture fine de son autonomie, et surtout, un cadre progressif — autant de points que nous abordons concrètement dans nos formations Posture Managériale et la formation les Fondamentaux du Management.

Qu’est-ce que la délégation ?

Déléguer, c’est bien plus qu’attribuer une to-do. C’est une action managériale articulée, pensée comme un levier de professionnalisation. Le manager conserve la responsabilité du livrable final, mais confie à l’alternant l’exécution de la tâche.

Quand elle est correctement pensée, la délégation devient un outil structurant dans un parcours d’apprentissage. En formation, on l’associe souvent au développement de l’autonomie : on parle même d’accompagnement par paliers, allant du guidage complet à l’autonomie co-responsable. Cela suppose donc intention, cohérence et régularité dans le suivi. C’est un pilier structurant de notre formation savoir déléguer efficacement, qui propose des outils pratiques pour chaque phase d’accompagnement.

À retenir :

- Déléguer, ce n’est jamais “se désengager”, mais créer un terrain sécurisé d’expérimentation.

- Le niveau d’autonomie de l’alternant doit guider, non seulement la mission déléguée, mais aussi la posture managériale.

- Une délégation solide repose sur trois socles : un cadre clair, un suivi régulier et une responsabilisation consciente.

Peut-on déléguer une tâche à tout le monde ?

En réalité ? Pas vraiment. Déléguer une tâche à un alternant nécessite de mesurer plus que ses compétences : c’est une affaire de timing, de maturité et de capacité à supporter l’enjeu transféré.

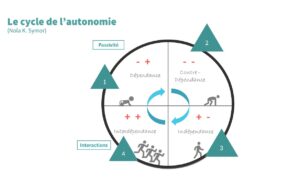

L’alternant apprend, teste, cherche ses appuis. Il faut donc prendre en compte son envie de progresser autant que ses compétences actuelles. Un cadre peut vous aider à y voir clair : la Roue de l’Autonomie de Katherine Symor. Cette grille distingue quatre étapes d’évolution, chacune impliquant un style de management différent.

1. La phase de dépendance : accompagner sans infantiliser

Quand un alternant arrive, il n’ose pas forcément dire “je ne sais pas”. Il tâtonne, demande souvent des validations, hésite. C’est normal : il découvre les règles du jeu.

Style de management : directif et rassurant. Le but ici est d’apporter des repères stables.

Astuces managériales :

- Utiliser des formats structurants (check-lists, fiches visuelles).

- Privilégier des missions simples, à critères d’évaluation clairs.

- Mettre en place des points quotidiens ou bihebdomadaires de 10 minutes pour sécuriser la progression.

2. La phase de contre-dépendance : canaliser les élans d’opposition

L’alternant cherche à affirmer sa vision. Il remet en question ce qu’on lui demande, propose beaucoup — parfois à contre-temps. On peut vite le percevoir comme “instable”, alors qu’en réalité il monte en confiance.

Style de management : structurant mais accueillant. Il faut maintenir un cadre sans clore le débat.

À mettre en œuvre :

- Laisser une marge de liberté dans un périmètre réduit.

- Justifier les décisions par leur finalité opérationnelle.

- Co-construire les feedbacks comme des dialogues, et non des remontrances.

3. La phase d’indépendance : encourager l’expérimentation contrôlée

L’alternant gagne en autonomie : il tient les délais, commence à proposer des solutions adaptées. C’est le moment d’augmenter le niveau de complexité… sans forcément baisser la vigilance.

Style de management : délégatif, mais attentif. Le manager valide le cadre, l’alternant définit le chemin.

Actions concrètes :

- Lancer un projet autonome avec livrables et jalons.

- Intégrer une revue de mi-parcours pour recaler si besoin.

- Instaurer des points de coaching mensuels pour prendre de la hauteur.

4. La phase d’interdépendance : instaurer une dynamique collaborative

Vous n’avez plus besoin d’être sur son dos. L’alternant fonctionne comme un coéquipier. Il connaît les codes, sait parler au bon moment à la bonne personne, comprend les enjeux.

Style de management : participatif. L’alternant co-construit la stratégie d’action.

À faire évoluer :

- Le faire participer à un projet transverse ou inter-département.

- Inclure ses remarques dans les phases d’amélioration continue.

- S’appuyer sur sa capacité à voir ce que les autres ne regardent plus.

Qu’est-ce qu’un alternant ?

Débutant sur le fond, professionnel en devenir sur la forme : un alternant ne se résume pas à son âge ou à son niveau d’études. Il a un statut, soumis à des exigences réglementaires et académiques — ce qui n’est pas anodin dans la façon de structurer le travail.

La plupart arrivent en posture de débutant, parfois désarmé face aux attentes implicites du monde du travail. Il faut donc expliciter ce qui ne l’est pas spontanément.

À poser dans les premiers jours :

- Clarifier son cadre : temps de présence, outils, interlocuteurs.

- Expliquer les “règles tacites” de l’équipe (quand utiliser la messagerie, comment poser une question, etc.).

- Co-construire un dossier de missions liées à ses objectifs pédagogiques.

Adapter les missions de l’alternant selon son niveau dans la Roue de l’Autonomie

Déléguer une tâche à un alternant intelligemment, c’est proposer des missions qui relèvent à la fois du possible et du formateur. Pour lui donner envie d’aller plus loin… sans le perdre en route.

1. Contrôler l’exécution des tâches et faire des retours précis et explicites

À ce stade, il faut être ultra-clair. Déléguer ne dispense pas d’expliquer — bien au contraire.

À mettre en place :

- Formuler la consigne à l’oral, puis la confirmer à l’écrit.

- Créer un journal de bord collaboratif simple (Notion, Google Docs…).

- Agir vite dès que le signal d’alerte se manifeste : non-sens, retard, paralysie.

2. Utiliser le feedback structuré pour faire évoluer les responsabilités

Un bon feedback, c’est un GPS pour la progression. Pour permettre à l’alternant de devenir moteur, il faut lui montrer la route à chaque étape.

Outils de feedback bien rodés :

- Une grille simple liée à vos critères de réussite (implication, rigueur, clarté…).

- Lui poser des questions d’auto-évaluation (“Comment tu analyses ton fonctionnement ?”).

- Exploiter la méthode DESC, mais avec souplesse. Adaptée, elle devient un vrai outil de confrontation constructive.

3. Valoriser les réussites dans des tâches à forte valeur ajoutée

Une réussite, même discrète, gagne à être reconnue. C’est ça, aussi, déléguer : donner l’espace pour que la fierté naisse d’un vrai apport.

Concrètement :

- Noter chaque mission aboutie dans le suivi pédagogique.

- Organiser une mini-présentation de son livrable ou d’un retour d’expérience devant le service.

- L’aider à reformuler cette expérience dans une fiche synthèse (idéale pour le mémoire ou le CV).

4. Être patient et se préparer à répéter des choses

Oui, il faudra parfois répéter. Et non, ce n’est pas un échec de votre pédagogie. C’est juste humain.

Réflexes à adopter :

- Prévoir des formats variés : documents, oraux, démonstrations.

- Reformuler, même si vous avez l’impression de vous répéter.

- Accepter que la stabilisation passe par la récurrence, pas par l’exécution unique.

5. Trouver la bonne posture entre tenir le cadre et être pédagogue

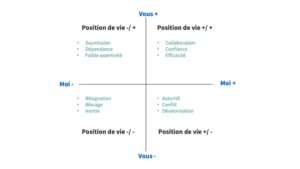

Pas toujours simple. Quand l’alternant cumule oubli + imprécision + retard, difficile de garder son calme. C’est ici que l’analyse transactionnelle prend tout son sens.

Posture à cultiver :

- Parlez à partir de faits, pas d’interprétations (“J’ai constaté que tu…”).

- Faites parler votre voix d’adulte : claire, factuelle, sans jugement.

- Reconnaissez les efforts – parfois invisibles – qui démontrent une implication réelle.

Construire une culture managériale fondée sur l’autonomisation des alternants

Quand un manager sait déléguer une tâche à un alternant avec souplesse et exigence, cela rejaillit sur tout l’environnement. Encore faut-il que l’organisation donne à cette démarche un véritable statut.

1. Engager le tuteur dans une posture de manager-formateur

Le tuteur est un acteur clé. Il ne suffit pas de lui dire “accompagne-le” : encore faut-il le former à la dimension pédagogique de sa mission.

- Intégrer cette mission dans les attendus formels de sa fiche de poste.

- Créer des rituels d’échanges horizontaux entre tuteurs (retours d’expérience, conseils…).

- Valoriser sa fonction dans les revues d’équipe ou les entretiens d’évaluation.

2. Créer un environnement propice à l’expérimentation encadrée

Déléguer une tâche à un alternant implique d’accepter qu’il ne réussira pas tout… et c’est tant mieux. Encore faut-il que le climat permette cette prise de risque.

- Associer tests et droit à l’erreur sur des formats réduits (mini-missions).

- Délimiter clairement ce qui peut être expérimenté, et ce qui ne l’est pas.

- Garder une trace de ces tests pour alimenter les apprentissages collectifs.

3. Favoriser la culture du feedback continu pour ajuster en temps réel

Moins de débriefing-fleuve, plus de micro-échanges concrets. C’est souvent là que tout se joue.

- Mettre en place un moment rituel : 10-15 minutes de pluie fine plutôt qu’un gros orage tous les deux mois.

- Centraliser les suivis sur un outil léger et partagé.

- Poser régulièrement des questions qui ouvrent plutôt que qui ferment (“Qu’est-ce qui t’a posé question ?”).

4. Rapprocher missions confiées et objectifs pédagogiques du cursus

Si le terrain ne nourrit pas l’apprentissage académique, l’alternance tourne à vide. Et cela, l’école le perçoit très vite.

À formuler clairement :

- Mettre en lien chaque mission avec une ou plusieurs compétences visées par le diplôme.

- Valider avec le référent pédagogique les livrables pertinents.

- Produire à intervalles réguliers une évaluation croisée des acquis.

5. Instaurer une coopération tripartite entreprise-école-alternant

Une alternance réussie tient rarement à un binôme. C’est le triangle tuteur / référent école / alternant qui fait la différence, surtout quand une difficulté surgit.

- Rythmer les échanges par un calendrier de points-trimestre.

- Définir qui appelle qui, comment et à quel moment (le fameux “triangle réactif”).

- Mettre en place une boucle de retours croisés pour ajuster le cap.

6. Intégrer l’alternant dans des processus d’amélioration continue

L’alternant n’a pas (encore) les automatismes… mais il a un œil neuf. C’est une richesse que certaines équipes oublient de collecter.

- Lui proposer de documenter ses premiers pas (qu’est-ce qui surprend ? freine ? donne envie ?).

- Confier un mini-audit terrain à ses débuts, sans enjeu politique.

- Organiser une prise de parole volontaire autour de son expérience avant même la fin du contrat.

Un management qui apprend à déléguer une tâche à un alternant avec intention et méthode ne forme pas uniquement un jeune : il transforme aussi la culture de son équipe.

Conclusion

Déléguer une tâche à un alternant, ce n’est pas remplir un planning. C’est transmettre un savoir-faire, une posture, voire un bout d’ADN d’équipe. En prenant le temps de structurer, d’expliquer, d’écouter et de partager… vous ne déléguez pas simplement une action. Vous accompagnez une trajectoire. Et peut-être, au passage, redécouvrez-vous un peu la vôtre.

Pour aller plus loin

Pour approfondir le sujet de la délégation, nous vous recommandons deux ressources complémentaires :

-

Déléguer en 5 étapes clés : un article pratique pour structurer votre délégation, étape par étape, du cadrage initial jusqu’au suivi final.

-

La Roue de l’Autonomie de Katherine Symor : un outil incontournable pour ajuster votre posture managériale en fonction du niveau d’autonomie de vos collaborateurs – notamment les alternants.